19 Oct 2018 | Global Journalist (Spanish), Journalism Toolbox Spanish, Spain

[vc_row][vc_column][vc_single_image image=”103170″ img_size=”full” add_caption=”yes”][vc_custom_heading text=”El uzbeco Hamid Ismailov, periodista y escritor, se vio obligado a huir de Uzbekistán en 1992, debido a lo que el Estado definió como “tendencias democráticas inaceptables“”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

Hamid Ismailov merece una disculpa. O, como mínimo, una explicación.

Han pasado 26 años desde los sucesos que llevaron al periodista uzbeco Hamid Ismailov a abandonar su país natal y huir a Reino Unido. En los 90, Ismailov estuvo trabajando con un equipo de televisión de la BBC en el rodaje de una película sobre Uzbekistán. El régimen represivo de Islam Karimov abrió una causa penal contra él. Las autoridades afirmaban que estaba intentando derrocar al Gobierno.

Los amigos de Ismailov le recomendaron que huyera de Uzbekistán tras recibir amenazas contra su familia y sufrir ataques contra su casa. Así que lo hizo. Veinticuatro años después, sigue sin volver.

Y no es porque no lo haya intentado. Así lo hizo este mismo año pasado, tras la muerte de Karimov en 2016. Se le denegó la entrada.

Los libros de Ismailov, uno de los autores uzbecos más publicados del mundo, están prohibidos en su propio país. No se tolera mencionar su nombre. Su existencia, básicamente, ha sido eliminada del día a día cultural de su tierra natal. Sin embargo, en la era de internet, Ismailov ha encontrado formas de llegar al público uzbeco a través de redes sociales como Facebook. Sube sus novelas a esta plataforma, donde la gente de Uzbekistán puede leerlas.

Según el índice de libertad de prensa de Reporteros sin Fronteras, Uzbekistán ocupa el puesto 169 de 180 países. Con los medios tradicionales bajo estricto control, el Gobierno ha pasado ahora a tomar brutales medidas contra las webs de noticias independientes y aplicaciones de mensajería instantánea.

Tras la muerte de Karimov en 2016, el Primer Ministro Shavkat Mirziyoyev asumió el poder. El 2 de marzo de 2018, Uzbekistán liberó a Yusuf Ruzimuradov, encarcelado durante más de 19 años, cosa que lo convirtió en el periodista que más tiempo ha pasado en la cárcel del mundo. Ismailov expresó su alegría tras enterarse de la puesta en libertad de Ruzimuradov, pero sigue sin confiarse: «por muy esperanzado que esté, también soy escéptico».

Ismailov ha trabajado para el Servicio Mundial de la BBC durante su exilio en Reino Unido. En mayo de 2010 lo nombraron escritor residente, un puesto que ocupó hasta finales de 2014. Actualmente es editor de los servicios de Asia Central de la BBC.

Hamid Ismailov habló con Sydney Kalich, de Index on Censorship, sobre la situación de los derechos humanos en Uzbekistán, su tiempo en el exilio y su libro recién traducido, The Devil’s Dance («La danza del Diablo»). A continuación se incluye una versión editada de su entrevista:

Index: ¿Cuál era la situación de los derechos humanos en Uzbekistán antes de que te marcharas, y cómo ha cambiado a lo largo de los últimos 23 años?

Ismailov: Por desgracia, ha ido empeorando con los años debido al régimen autocrático del presidente Karimov, que estaba en el poder entonces y murió en 2016. Así que durante todo este tiempo, la situación de los derechos humanos ha sido bastante funesta en Uzbekistán. El país siempre ha estado en la parte más baja de las listas mundiales de derechos humanos. Así que, hoy en día, con el nuevo presidente, el comportamiento de Shavkat Mirziyoyev nos da esperanzas de que el estado de los derechos humanos esté yendo a mejor, pues han liberado a varios prisioneros políticos. La prensa y otras actividades empiezan a revitalizarse y a estar menos encubiertas. Existe un rayo de esperanza de que las cosas mejorarán. Pero, al mismo tiempo—cuando miro a otros países con nuevos líderes que al principio fingían ser reformistas, pero luego volvieron a las políticas de gobernantes anteriores—, también tengo mis reservas. Por muy esperanzado que esté, también soy escéptico.

Index: Intentaste volver a Uzbekistán el año pasado y no te dejaron entrar. ¿Crees que volverás a ver tu país?

Ismailov: Sí, tuve muy mala suerte, porque incluso bajo las anteriores autoridades intenté entrar en Uzbekistán dos veces tras los acontecimientos de Andijan de 2005, pero la nueva administración no me permitió ingresar en el país. Me dejó bastante perplejo. Creo que me deben una disculpa por no permitirme entrar en mi propio país. Soy uno de los escritores más reconocidos en occidente y en todo el mundo que se dedican a promocionar la literatura uzbeca, si no el que más. Así que, ¿por qué no se me ha per

mitido la entrada al país? Necesito una explicación y al menos una disculpa antes de decidir qué voy a hacer ahora.

Index: ¿Y te has sentido así cada vez que te han denegado el ingreso? ¿Que simplemente necesitas una disculpa?

Ismailov: Creo que sí. No he cometido ningún crimen contra Uzbekistán. No he hecho nada ni le he hecho ningún daño a Uzbekistán. Lo único que hago es promover la literatura y la cultura de Uzbekistán por el mundo. Por lo tanto, estoy bastante anonadado y perplejo por que no me hayan dejado entrar en el país. Es donde viven to dos mis familiares; estaba planeando ir a la tumba de mi madre a rendirle tributo. Pero cuando ya lo tenía todo planeado, de repente, me echaron del aeropuerto.

Index: No has vivido en el país desde 1992, pero aún publicas en uzbeco. ¿Significa eso que sigues escribiendo con el público uzbeco en mente, más que para un público occidental?

Ismailov: Escribo en distintas lenguas. Escribo en uzbeco. Escribo en ruso. Escribo en inglés también. Así que son distintas lenguas para distintos públicos. Si escribo en uzbeco, probablemente sea para uzbecos; no hay mucha gente inglesa o rusa que lea en uzbeco. Las traducciones me han sido de mucha ayuda por la prohibición de mis libros en Uzbekistán. Pero en la era de internet, las prohibiciones no importan demasiado, porque sigo pudiendo publicar mi trabajo en la red. Otro tema es que a la gente le dé miedo nombrarme o hablar sobre mí porque saben cuáles son las consecuencias. No obstante, internet me hace la vida mucho más fácil.

Index: Tu nuevo libro, The Devil’s Dance (“La danza del Diablo”), está a punto de salir en inglés al mercado británico. ¿De qué trata?

Ismailov: En realidad The Devil’s Dance no es un libro nuevo. Lo terminé en 2012 y luego lo publiqué en uzbeco en Facebook. Se hizo bastante viral en aquel entonces. Parece nuevo porque lo han traducido al inglés. De hecho, escribí tres novelas después de esa y acabo de terminar otra novela en inglés. The Devil’s Dance es la historia del legendario escritor Abdulla Qodiriy, el autor uzbeco más reverenciado del siglo XX, el cual quería escribir una novela que reemplazase todo lo que había escrito hasta entonces. Sabemos sobre qué planeaba escribir, pero cuando empezó el borrador de la novela, lo arrestaron. Diez meses después, en 1938, lo mataron de un disparo en las prisiones estalinistas. Mi novela trata de los días que pasó Qodiriy en prisión, pensando en su famosa novela sin escribir. Son dos novelas en una. Me atreví a escribir una por él. Ocurre en su mente, así que no está escrita al cien por cien, pero hay borradores, hay historias, hay intenciones e ideas. Es una novela escrita pero, a la vez, sin escribir.

Index: ¿Cómo te influyó como periodista tu puesto de escritor residente en la BBC?

Ismailov: Fue divertido, pero al mismo tiempo sentía una gran responsabilidad, porque estaba representando a grandes escritores como George Orwell, V. S. Naipaul y demás. Me sentía como una encarnación de esas personas. Estaba intentando demostrar el significado de la residencia, el valor de la creatividad para esta organización.

Index: ¿Cuál crees que ha sido la parte más difícil de ser un periodista en el exilio?

Ismailov: La parte más difícil es no estar con tu gente todos los días. Aunque estás con ellos virtualmente a diario, no los ves cara a cara. Eso es lo peor. Aunque estar en el exilio tiene sus ventajas. Cuando empiezas a contemplar tu parte del mundo o tu país a vista de pájaro, en cierto modo, puedes ver la perspectiva de tu propio país en el mundo. Puedes comparar las experiencias de tu país con otras regiones y puedes traer las experiencias, o unas similares, de otros países a tu propio mundo. Así que tiene sus pros y sus contras.

Index: ¿De qué forma crees que ha cambiado tu forma de hacer periodismo desde que vives en el exilio?

Ismailov: Creo que el periodismo en la antigua Unión Soviética era muy conceptual. Iba todo sobre conceptos y grandes esquemas, en lugar de historias humanas. El periodismo de la BBC trata más sobre el elemento humano; aborda la realidad a través de historias y experiencias humanas. Así que para mí esa fue la diferencia y experiencia más chocante. Como escritor, siempre trato mis historias a través de las experiencias de mis personajes, así que eso se asemejaba más al periodismo occidental. Por lo tanto, trabajar como periodista aquí va muy en armonía conmigo. Como escritor, enfocas a través de los personajes, y como periodista aquí haces lo mismo.

Index: Mencionaste una vez que algunas personas se sienten más conectadas a la cultura de su país y más orgullosas de ella cuando se marchan. ¿Te sientes así con respecto a Uzbekistán?

Ismailov: Así es. Sí, me siento responsable de mi cultura, porque cuando pienso en mis antepasados, en mis abuelas y mis tías, en todas las personas cuya contribución a mi cultura fue tan vasta… tengo que devolverle algo a esta cultura, que me hizo lo que hoy soy. Pero, al mismo tiempo, me siento parte de diferentes culturas, de la cultura rusa, o de la inglesa también, ahora que he estado viviendo en Londres durante los últimos 24 años. Nunca he vivido tanto tiempo en ningún sitio. Así que, por lo tanto, le rindo tributo a este país y estoy en deuda con él. Estoy escribiendo varias novelas en inglés para pagar mi deuda con este país y esta cultura. Puede que Uzbekistán deba hasta darle las gracias a Ismailov.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

19 Oct 2018 | Global Journalist (Spanish), Journalism Toolbox Spanish, Spain

[vc_row][vc_column][vc_single_image image=”103165″ img_size=”full” add_caption=”yes” title=”Este artículo pertenece a la serie Project Exile de Global Journalist, un medio colaborador de Index on Censorship que ha publicado entrevistas con periodistas exiliados de todo el mundo.”][vc_custom_heading text=”“Mis opciones eran revelar mis fuentes y destruir mi reputación o morir protegiéndolas“”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

Charles Atangana conoce mejor que nadie los desafíos de ser periodista en Camerún.

En los 90 y principios de los 2000, Atangana era un reportero de investigación que cubría temas económicos para el ya desaparecido La Sentinelle, además de Le Messager, el primer periódico independiente de Camerún, y a menudo se dedicaba a escribir artículos sobre la mala administración y la corrupción del Gobierno de la nación centroafricana.

Había mucho que cubrir en Camerún, que se sitúa en el puesto 145 de 176 países en el Índice de Percepción de la Corrupción más reciente de Transparencia Internacional. Sus reportajes sobre la falta de transparencia en los ingresos del Gobierno provenientes del petróleo fueron portada durante tres días consecutivos, y otra historia sobre los sobornos en los ingresos a universidades involucraba al entonces ministro de Educación del país.

Su trabajo periodístico no fue bien recibido por el Gobierno del Presidente Paul Biya, que lleva desde 1982 al mando del país y con frecuencia ha encarcelado a periodistas críticos con su gobierno. En 2004, Atangana ayudó a organizar una conferencia de prensa para el Consejo Nacional de Camerún del Sur, un grupo a favor de la independencia para la minoría angloparlante de Camerún, al suroeste del país. Durante el evento secuestraron a Atangana y lo llevaron a un centro de detención militar en Duala, la ciudad más grande de Camerún, donde sus captores lo golpearon y torturaron, exigiendo saber quiénes eran sus fuentes en el Gobierno.

Atangana afirma que, por la forma en la que lo interrogaron, cree que su arresto lo ordenó el ministro de Educación, Joseph Owona, siempre leal a Biya y que pasó a convertirse en jefede la federación de fútbol de Camerún. Owona no respondió a nuestros mensajes solicitando sus comentarios. Su hijo, Mathias Eric Owona Nguini, con quien contactamos por Facebook, negó que su padre estuviera involucrado en el arresto de Atangana, y escribió que algunos periodistas «quieren justificar su exilio para intentar conseguir asilo político, incluso con información falsa».

Atangana pudo escapar de prisión con la ayuda de su familia, y sabía que no podía permanecer en Camerún si quería estar a salvo. Finalmente se dirigió a Reino Unido, donde, tras un proceso largo y complicado, le concedieron asilo.

Hoy Atangana vive en Glasgow, Escocia, donde trabaja como periodista independiente. Conversó con Ailean Beaton, de Global Journalist, sobre las torturas que sufrió, su huida de Camerún y las dificultades de conseguir asilo en Reino Unido. A continuación sigue una versión editada de la entrevista:

Global Journalist: ¿Qué fue lo primero que te atrajo del periodismo?

Atangana: Desde que tenía seis años, había una actividad en clase que animaba a quienes podíamos leer un periódico a arrancar una noticia del fin de semana que nos interesara y luego ponerla en la pared. Nuestro profesor lo llamaba «el mural noticiero».

[En la universidad] me apunté al club de prensa. A veces recibíamos a periodistas que habían trabajado en la radio para que nos dieran charles e intentaran enseñarnos las bases del periodismo.

No me interesaba mucho el oficio en aquel entonces, porque esta gente que visitaba la universidad y nos explicaba lo que es el periodismo… no eran ricos. No vestían muy bien, precisamente. Pero me cambió la mentalidad cuando crecí. A veces veía periodistas por la calle, con una cámara. De repente me empezó a parecer muy emocionante.

GJ: ¿Cómo llegaste a centrarte en investigación económica?

A: Al inicio de mi carrera periodística, a nadie le interesaban realmente los temas económicos. Si veías noticias así, lo más normal es que no fuera más que el comunicado de prensa del Gobierno sobre la financiación del FMI… Nadie se centraba en investigar, en intentar descubrir qué había detrás de las cifras.

Yo tenía formación corporativa del Banco Mundial, donde trabajaba antes. Así que, entre unos compañeros de los medios estatales y yo, decidimos crear un grupo de periodistas económicos.

Estábamos hartos de ver anuncios de proyectos del Gobierno que decían cosas como: «Vamos a construir 600 aulas en provincias por todo Camerún».

Y cuando cogían el dinero y el trabajo estaba hecho, no había nadie para viajar por todo el país y comprobarlo; porque si lo hacías, quizá descubrirías que solo habían construido 5 o 10 y ya se habían gastado todo el dinero.

GJ: ¿Cómo describirías las presiones a las que se enfrentan los

periodistas en Camerún?

A: Cuando un periodista escribe sobre las cuentas del gobierno desde una perspectiva crítica, puede que alguien se le acerque un día mientras toma algo en un bar y le ofrezca un soborno.

Puede que te pidan que suavices lo que has escrito, o que le hagas la pelota a algún ministro del Gobierno o alguna otra persona. Los periodistas en Camerún no ganan mucho dinero, así que puede tratarse de una forma efectiva [de silenciarlos]. Pero otras veces hay amenazas o palizas.

GJ: ¿En qué estabas trabajando para que el Gobierno se fijase en ti?

A: Una vez, mi reportaje estuvo en primera plana tres días seguidos. Tenía que ver con la transparencia del Gobierno alrededor de sus ingresos provenientes del petróleo y cómo el Banco Mundial los había obligado a prometer que dejarían claros los movimientos de ese dinero, a cambio de un cuantioso préstamo.

La historia era que, por primera vez, el Gobierno estaba de rodillas. El Banco Mundial había dicho que les daría el dinero, pero solo si publicaban las cifras relacionadas con la circulación del petróleo.

También trabajé en una crónica en la que revelaba que algunos de los administradores delas universidades estaban aceptando sobornos de padres para admitir a sus hijos. Algunas de esas personas eran bastante cercanas al ministro de Educación.

GJ: ¿Qué estabas haciendo el día que te detuvieron?

A: Acababa de presentar a los ponentes de una conferencia y me dijeron que saliera a la calle. Se me encararon tres hombres vestidos como periodistas, pero resultó que no lo eran. Uno de ellos me dijo: «Charles, hemos seguido tus artículos, hemos visto tus apariciones en televisión».

Y empezaron a pegarme; primero me dieron una bofetada en la mejilla izquierda y luego en la derecha, antes de tirarme al suelo a patadas.

Me llevaron al módulo de la policía militar en Duala, un lugar donde normalmente meten a los peores alborotadores, así que supongo que eso me convertía

en uno de ellos. Pasé allí un par de semanas. Nadie sabía dónde me había metido.

Por las preguntas que me hacían, fui deduciendo que era el ministro de Educación el que me había mandado arrestar.

GJ: ¿Qué querían de ti?

A: Me preguntaron por mis fuentes. Eso era lo que más les importaba: quién en el Gobierno me estaba pasando la información. Tenía muy buenos contactos en el Gobierno, en los comités de educación, salud, finanzas y militar, y por mis reportajes sabían que alguien había estado pasándome información personal.

La segunda noche fue dolorosa, porque ahí sí que me dieron una buena paliza. Me acuerdo de que la primera noche dormí en el suelo en ropa interior, pero la segunda noche me obligaron a dormir sin ella. Intentaron presionarme para revelar mis fuentes atándome alambres alrededor de los genitales.

A mí me enseñaron que siempre debía proteger mis fuentes. Cuando era estudiante, vino una periodista de Washington a hablar con nosotros. Nos dijo que debíamos proteger nuestras fuentes a toda costa.

Mis opciones eran revelar mis fuentes y destruir mi reputación o morir protegiéndolas.

GJ: ¿Cómo escapaste?

A: A las dos semanas llegué a la conclusión de que había llegado mi fin. Les sería fácil matarme: nadie sabía dónde estaba. Me daban tan mal de comer que pillé una diarrea, así que les pedí que me llevasen al hospital. Allí conocí a un tipo al que estaban a punto de dar el alta y tenía un teléfono. Conseguí que avisara a mi padre.

Yo estaba con un policía militar, pero él no sabía quién era yo ni por qué estaba ahí, así que le prometí dinero. Me dejó salir al aparcamiento [donde estaba mi padre esperando].

Mi hermana tiene un amigo que viaja a Francia por negocios, y conseguí organizar un viaje con él.

GJ: ¿Fue difícil obtener asilo en Reino Unido?

A: Los primeros años fueron muy difíciles. Tardé un par de meses en recuperarme de la terrible experiencia y volver a la vida.

Creo que hay una gran discriminación en el sistema de asilo británico. Te pasas todo el tiempo hablándole a la gente de las organizaciones sobre un país en el que nadie de la plantilla ha estado nunca. Fue muy difícil.

En 2008 me arrestaron [en Reino Unido] porque, al parecer, mi petición de asilo había sido rechazada. No se creían que era un verdadero periodista ni que estuviese amenazado.

Hablamos con un antiguo compañero del Banco Mundial, que envió una declaración. Un colega de Le Messager hizo lo mismo. El Sindicato Nacional de Periodistas de Escocia ayudó mucho, y el Comité por la Protección de los Periodistas, en EE. UU., también escribió sobre mí y envió una declaración sobre la situación de la libertad de prensa en Camerún.

Hubo una campaña pública y una petición con más de 7.000 firmas que mandamos al Ministerio del Interior. Todo ello permitió mi puesta en libertad, y en 2011 me concedieron [asilo], tras siete años en el limbo. Siete años de lucha.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

19 Oct 2018 | Global Journalist (Spanish), Journalism Toolbox Spanish, Spain

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

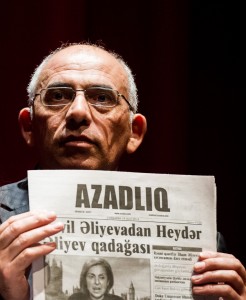

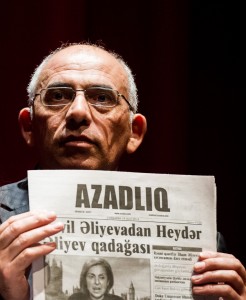

Rahim Haciyev, el entonces editor jefe del periódico azerbaiyano Azadliq, aceptando el

Premio a la Libertad de Expresión en el Periodismo de Index on Censorship en 2014 (Foto: Alex Brenner para Index on Censorship)

[/vc_column_text][vc_custom_heading text=”“Es importante que los periodistas que se encuentran en el extranjero se comuniquen entre ellos“”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

La noche que Rahim Haciyev aceptó el Premio a la Libertad de Expresión en el Periodismo de Index on Censorship, sostuvo en alto un ejemplar del periódico que perseveró pese a las agresiones del Gobierno cuyas fechorías sacaba a la luz. Corría marzo de 2014, y Haciyev, editor jefe en funciones del periódico independiente azerbaiyano Azadliq, estaba sobre un escenario de Londres. Triunfante, declaró: “El equipo de redacción está decidido a continuar este trabajo sagrado: servir a la verdad. Porque ese es el sentido de lo que hacemos y el sentido de nuestras vidas”.

Cuatro meses más tarde, esta misión se veía comprometida por amenazas, arrestos y restricciones económicas a causa de su labor informativa sobre la corrupción del Gobierno. No era la primera vez que Azadliq sufría presiones económicas por parte de sus distribuidores, respaldados por el Gobierno del ya cuatro veces reelegido líder de Azerbaiyán, Ilham Aliyev. Aliyev lleva mucho tiempo enfrentándose a acusaciones de autoritarismo y supresión de todo signo de disidencia desde que asumió el cargo en 2003.

Pero los meses de multas que ascendían a casi 57.000 euros y los arrestos en aumento acabaron por aplastar al periódico, que suspendió su edición impresa en julio de 2014. El columnista Seymur Hezi, compañero de Haciyev, permanece en prisión—por “vandalismo grave” tras defenderse de una agresión—, al igual que tantos otros miembros de la sociedad civil y los medios independientes. El Gobierno ignoró las protestas sociales generalizadas.

Hasta la fecha, el Índice de Libertad de Prensa de Reporteros sin Fronteras ha documentado 165 periodistas encarcelados actualmente en Azerbaiyán. La base de datos de Mapping Media Freedom (MMF) informa cada mes sobre el acoso que ejerce la exrepública soviética sobre toda expresión de discrepancia. Solo en julio de 2018, MMF documentó el bloqueo por el Gobierno de cuatro páginas de la oposición por diseminar falsa información, el interrogatorio a manos de las autoridades de dos editores de informativos independientes y el arresto de un periodista por desobedecer a la policía.

En diciembre de 2017, un tribunal supremo de Azerbaiyán confirmó el bloqueo de las páginas de cinco organizaciones independientes de comunicación, incluida Azadliq.info, en activo desde marzo de 2017. Haciyev criticó la medida por suponer una limitación más para el pueblo azerbaiyano a la hora de acceder a información objetiva.

Desde su exilio en Europa occidental, iniciado en 2017, declaró para Index: “Cuatro empleados de nuestra web están en prisión, acusados de vandalismo y transacciones financieras ilegales. Los arrestaron a todos con cargos falsos. Todos esos cargos se los inventaron”.

Haciyev dirige la página de Facebook del periódico desde el extranjero, mientras la web se mantiene actualizada y accesible para los lectores de fuera de Azerbaiyán. Sobre el estado actual de la libertad de expresión en su país, dijo: “La situación en el país es muy complicada. Las autoridades siguen oprimiendo a la gente con mentalidad democrática. Los arrestos de activistas políticos y periodistas continúan”.

Haciyev habló con Shreya Parjan, de Index, sobre la situación actual.

Index: ¿Es Azadliq el único en el punto de mira? ¿Por qué consideran a la publicación una amenaza para el Gobierno?

Hajiyev: No podemos decir que Azadliq haya sido la única en sufrir represión. Las autoridades azerbaiyanas son muy corruptas y no toleran críticas de sus oponentes. Los regímenes corruptos y represivos del mundo sofocan la libertad de expresión. En este sentido, las autoridades azerbaiyanas, especialmente en los últimos años, se han situado en el ranking de las más represivas del mundo.

Index: ¿Qué es lo que te llevó a abandonar Azerbaiyán definitivamente? ¿Fue un proceso difícil?

Hajiyev: El periódico cesó su actividad en septiembre de 2012. Las autoridades no han permitido que se publique Azadliq. Aquella vez dejaron en paz la sede del periódico. Yo me quedé en el país un tiempo. Lamento haber tenido que dejar el país

por la fuerte presión de las autoridades. Mi compañero siguió dirigiendo la web y la página de Facebook del periódico. Por supuesto que es un proceso difícil. Verse obligado a dejar el país [es un] asunto muy desagradable. Tuve que vérmelas con muchos problemas. Sin embargo, continué trabajando.

Index: ¿Cómo has sido capaz de continuar tu trabajo y propugnar el cambio desde el exilio?

Hajiyev: Ahora mismo, aún en el exilio, sigo dirigiendo la web y la página de Facebook del periódico. Al no estar en el país, uso las redes sociales activamente. Por un lado, recabo información; por otro, la distribuyo. Las redes sociales ayudan a organizar el trabajo y llevarlo a cabo. Nuestra página de Facebook es una de las

más populares del país, y estoy orgulloso de nuestro logro.

Index: ¿Puedes nombrar alguna comunidad de apoyo que hayas conocido en el exilio? ¿Qué obligación tienen los periodistas extranjeros de colaborar y apoyarse mutuamente en tiempos de crisis?

Hajiyev: Es importante que los periodistas que se encuentran en el extranjero se comuniquen entre ellos. Sería útil compartir experiencias e información. Estaría muy bien

poder transmitir el trabajo de periodistas locales.

Index: ¿Cómo crees que la brutal campaña contra la libertad digital se contrapone a la narrativa del Gobierno de un Azerbaiyán moderno y libre?

Hajiyev: En Azerbaiyán hay un régimen político que reprime enérgicamente la libertad de expresión. Según el Índice de Libertad de Prensa de Reporteros sin Fronteras, Azerbaiyán ocupa el puesto 163. Ahora mismo el país está pasando por uno de los periodos más difíciles de su historia. Los derechos y libertades de la ciudadanía hace mucho que solo tienen valor nominal. Actualmente hay más de 160 prisioneros políticos.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

19 Oct 2018 | Global Journalist (Spanish), Journalism Toolbox Spanish, Spain

[vc_row][vc_column][vc_single_image image=”101644″ img_size=”large” add_caption=”yes”][vc_custom_heading text=”Puede que en Estados Unidos estén aún acostumbrándose a sus “fake news“, pero los bielorrusos llevan años lidiando con la táctica de las noticias fabricadas, relata Andrei Aliaksandrau.”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

Puede que en Estados Unidos estén aún acostumbrándose a sus “fake news”, pero los bielorrusos llevan años lidiando con la táctica de las noticias fabricadas, relata Andrei Aliaksandrau.

En Bielorrusia,inventar noticias no es una novedad. Una historia que consistía en imágenes espantosas de manifestantes armados con cócteles molotov y otros objetos recorrió en abril los canales de televisión y periódicos del estado. Los manifestantes, afirmaban los reporteros, pertenecían a la Legión Blanca, cuyos miembros presuntamente buscaban encender en Minsk una revuelta similar a la de las protestas del Euromaidán, que se extendieron por toda Ucrania en 2013 y 2014 y contribuyeron a la crisis de Crimea.

Curiosamente, los productores y reporteros de estos vídeos y artículos eran anónimos. No había ni títulos ni firmas, ni tampoco pruebas de que la Legión Blanca, que existió en su día, hubiera llevado a cabo operación alguna en los últimos años. También es curioso que ni la policía ni las fuerzas de seguridad quisieran responder a las preguntas de periodistas y ciudadanos sobre el caso.

Resulta que la historia era una invención con envoltorio de noticia, un fragmento retorcido de la realidad, emitido para sembrar el miedo y el pánico en la sociedad. El mensaje era: No salgáis a las calles a protestar. Quienes lo hacen socavan la paz y la estabilidad.

Se trata de una táctica habitual que lleva años dándose en Bielorrusia, donde las noticias reales se reprimen y proliferan las falsas. Es una estrategia de uso muy extendido en este momento, siendo 2017 testigo de las protestas más intensas que ha visto el país en años, y a las que el gobierno ha respondido con brutalidad.

Bastante próspera bajo el régimen soviético, Bielorrusia sufrió un declive financiero tras la caída de la URSS. En medio del desconcierto económico y político, Alexander Lukashenko llegó al poder. El presidente sigue aferrado a él 23 años después, debido en gran medida a un estricto control de los medios de comunicación. Los ataques a la prensa, a blogueros, a escritores y a periodistas independientes se perpetúan al mismo tiempo que continúan las actividades de la extensa máquina propagandística del estado.

Los informativos de los canales nacionales de televisión —y no hay ningún canal nacional que no sea propiedad del estado— siguen un patrón simple a la par que persuasivo: aquí va una noticia sobre el presidente; aquí está saludando a un embajador extranjero y dando un discurso sobre el papel especial que desempeña Bielorrusia en la estabilidad y la paz mundial; aquí está reunido con el ministro del interior y haciendo una declaración sobre la importancia de preservar la estabilidad y la paz en la sociedad; aquí está gritando al consejo de ministros que tienen que hacer lo que haga falta para seguir sus sabias ideas por el bien del pueblo (por no hablar de la paz y la estabilidad); aquí está visitando la fábrica de una pequeña ciudad hablándoles a los obreros cual padre bondadoso, diciéndoles que él proveerá.

Tras media hora con cosas así, le llega el turno a un caleidoscopio de imágenes del resto del mundo: proyectiles cayendo sobre Ucrania; bombas destruyendo un hospital sirio; algún presidente raro haciendo declaraciones absurdas al otro lado del océano; un terrorista haciendo estallar otra ciudad europea; refugiados, inundaciones, recesiones, gobiernos que colapsan.

Y, después, una historia de niños felices en una guardería bielorrusa. Más imágenes de un país pacífico guiado por un sabio líder que se erige como el último bastión de felicidad, la última isla de estabilidad en un mundo violento.

Pero hay otros tipos de programas en la televisión nacional. Los emiten cuando las autoridades empiezan a notar que la imagen de “paz y estabilidad” que proyectan contradice a la otra realidad: la que la gente ve en las calles y en el trabajo, en las tiendas y en el transporte público, en hospitales y escuelas; la realidad de la vida fuera de la matriz de la propaganda del estado.

A comienzos de 2017, miles de personas de todo el país salieron a la calle a manifestarse. Las protestas fueron provocadas por un nuevo decreto presidencial, el tercero, que multa a quienes no puedan demostrar tener un trabajo o fuente de ingresos oficial. Lo han apodado el decreto “del parásito social”. Existe un antiguo término soviético, tuniejadcy, cuyo significado oficial es “parásito”: el “parasitismo” estaba considerado delito en la era soviética, pues se esperaba que todo el mundo trabajase para construir “la sociedad utópica comunista”. He aquí una innovación bielorrusa: en lugar de subvencionar a los parados, el gobierno ha decidido multarles.

El decreto solo fue el detonante. La verdadera razón de las protestas es la profunda crisis económica que asola el país. Resulta que la “estabilidad” bielorrusa se trata en realidad de un estado de coma. Nuestra economía, fundamentada en la industria, es herencia de la era soviética y nunca ha pasado por reformas. Estas habrían conllevado la privatización, la modificación de leyes para asegurar garantías al capital, la independencia del poder judicial y un parlamento electo en condiciones, en lugar de uno puesto a dedo por el presidente. Estos pasos, de haberlos seguido, habrían socavado profundamente el régimen autoritario.

Así pues, la economía del país ha llegado hasta hoy sin mayores alteraciones. Durante casi dos décadas se benefició del petróleo y el gas que llegaban baratos de Rusia, así como de préstamos que el Kremlin se podía permitir debido a los altos precios del petróleo y a la necesidad de contar con un aliado cerca. La relación se ha enfriado desde entonces, en parte por la oposición de Bielorrusia a la anexión rusa de Crimea.

La gente comenzaba a notar las dificultades económicas, especialmente en las ciudades pequeñas. Entonces fue cuando llegó el impuesto del “parásito social”, que desató las protestas. La gente salió a las calles de Bielorrusia por primera vez desde 2011; en algunos pueblos, no lo hacían desde la década de 1990.

Las movilizaciones recibieron una dura respuesta. La policía arrestó a cientos de personas, a pesar de la naturaleza totalmente pacífica de las manifestaciones. Durante los acontecimientos de Minsk de marzo de 2017, las fuerzas antidisturbios actuaron con brutalidad y arrestaron a alrededor de mil personas. Algunas de ellas eran transeúntes detenidos por error. Otros, periodistas con acreditación en regla.

Aliaksandr Barazenka, cámara del canal Belsat TV, fue detenido durante las protestas del 25 de marzo de 2017 en Minsk. Existe un vídeo de él gritando “¡Soy periodista!” a matones uniformados, que lo agarran y lo meten a rastras en un furgón policial. Más tarde, en el juzgado, los agentes antidisturbios dijeron que Barazenka había estado jurando en público. El juez no prestó la más mínima atención a las claras discrepancias entre sus declaraciones. Barazenka fue condenado a 15 días de detención administrativa, que pasó en huelga de hambre en un centro de detención. Se dieron muchos más ejemplos como estos durante la primavera de 2017. Pero estas historias nunca salen por la televisión estatal.

Pese a todo, aún quedan medios independientes, de un modo u otro, en Bielorrusia. Todavía hay algún periódico no perteneciente al estado, alguna publicación digital que muestra lo que está pasando. Hay blogueros y redes sociales. De hecho, cuando los medios nacionales transmitieron el montaje de los cócteles molotov, emergió un vídeo en internet que revelaba que no había ni policía ni supuestos delincuentes, solo una furgoneta y un puñado de operadores de cámara de la televisión del estado.

Por mucho que se estén contando las historias del periodista Barazenka y de otros manifestantes detenidos, desgraciadamente la realidad delirante y violenta de la televisión nacional prevalece. “Las palabras de los medios están devaluadas. A las autoridades ya no les interesa lo que sabemos ni lo que pensamos sobre ellas”, afirmaba Viktar Martinovich, escritor bielorruso de éxito, en el Belarus Journal. “Ya no les hace falta público. Están solos. Creen que son lo bastante poderosos, que son eternos. Y nos faltan las palabras para demostrar que se equivocan”.

Aquí hay uno que cree que encontraremos las palabras.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]Andrei Aliaksandraues un periodista afincado en Minsk, Bielorrusia. Es editor del Belarus Journal.

Este artículo fue publicado en la revista Index on Censorship en verano de 2017.

Traducción de Arrate Hidalgo.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]